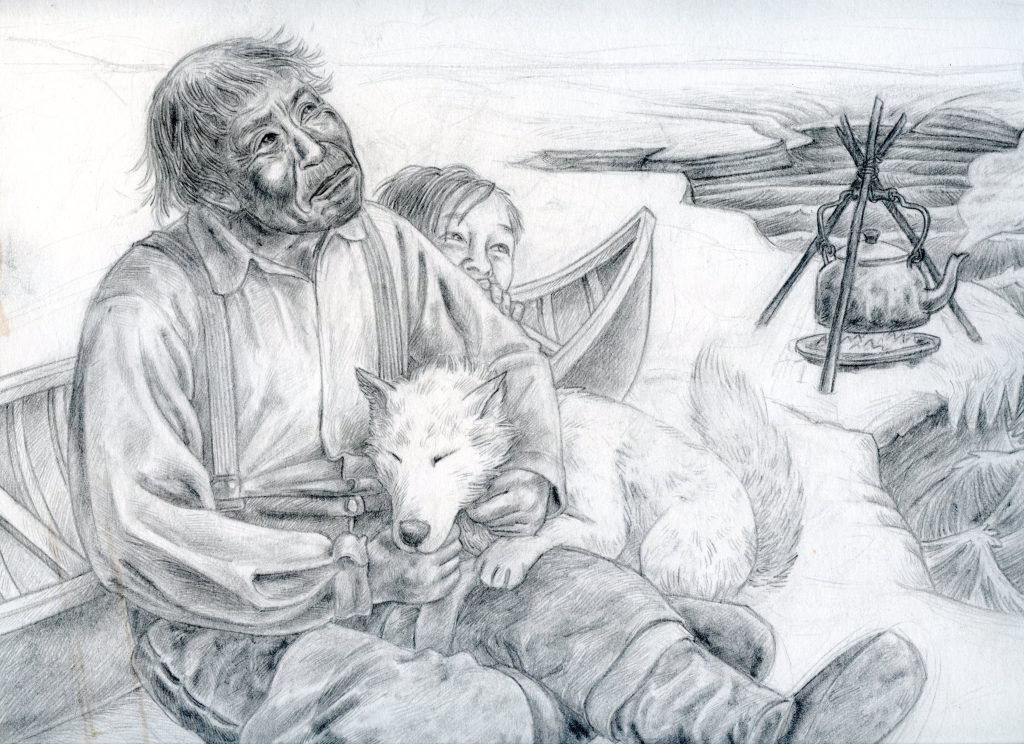

Suite à l’article à propos de « En quête d’abri » que j’avais écrit le mois dernier, je vous présente ce qui en fin de compte a constitué l’un de mes plus précieux abris au cours de ma vie : le dessin.

Je précise tout de suite qu’il ne s’agit pas du dessin comme discipline artistique visant à une certaine maîtrise et performance, ni même du dessin d’expression personnelle dans lequel l’artiste cherche à se dire et à se révéler à un public.

Rien de tout cela.

En fait, cela m’a pris presque toute une vie pour comprendre ce que je cherchais dans le dessin.

Et j’ajoute que si la pratique du dessin telle que je l’entrevoyais dans mes rêves me fascinait, l’acte de dessiner m’était le plus souvent difficile au point de tout faire pour éviter de me mettre à la planche à dessiner.

En résumé, la possibilité de dessiner me faisait rêver, mais j’en suis souvent arrivé à en détester la mise en œuvre tant la pratique m’était souffrante.

Pourquoi? Tout probablement à cause de l’écart vertigineux entre l’idée que je m’en faisais et la réalité expérimentée lorsque je prenais le crayon dans ma main.

Je ne suis sans doute pas le seul à vivre cette profonde déception de constater que ce qui sort de mes mains sur le papier n’est en aucun cas conforme aux attentes idéalisées que je m’en fait avant de me mettre à l’œuvre.

J’ai remarqué que c’est presque systématique chez les enfants d’un certain âge.

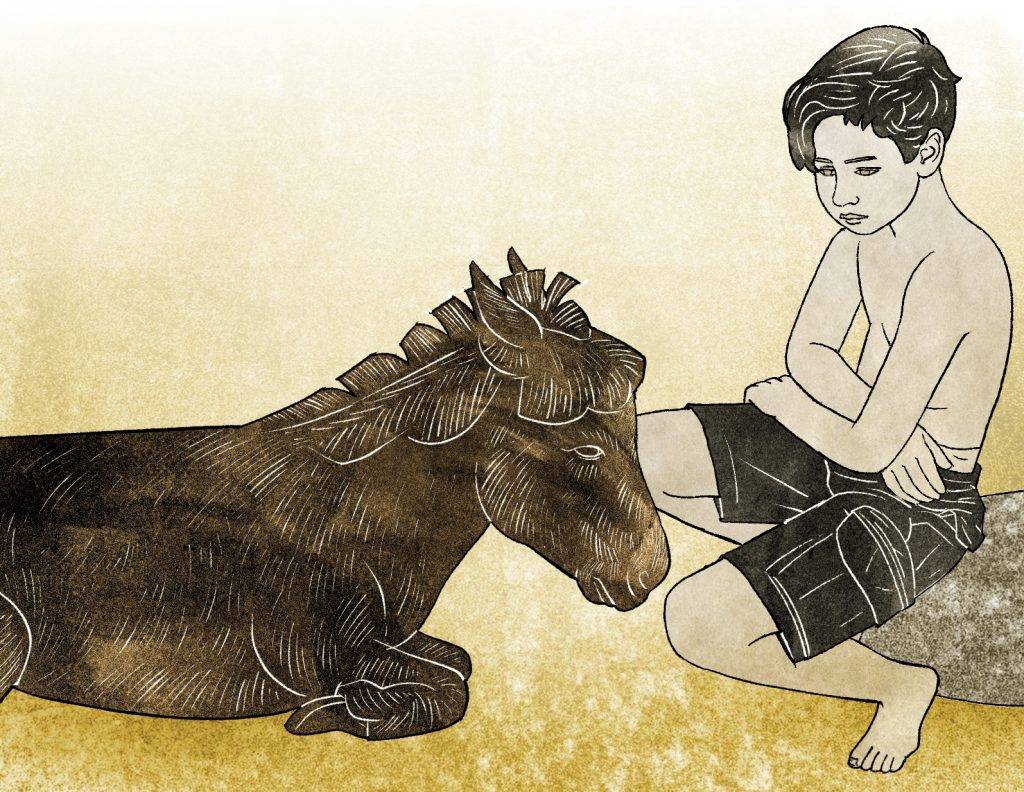

D’une manière générale, les enfants adorent dessiner tant qu’ils sont dans cette période de grâce où ils ne se posent pas de questions. Et puis vient l’âge où ils commencent à avoir des attentes, à évaluer le résultat et à se comparer aux autres. Dès lors, la majorité des enfants cessent de dessiner se jugeant incapables, nuls et pourris en dessin. Quel drame, …et quelle perte!

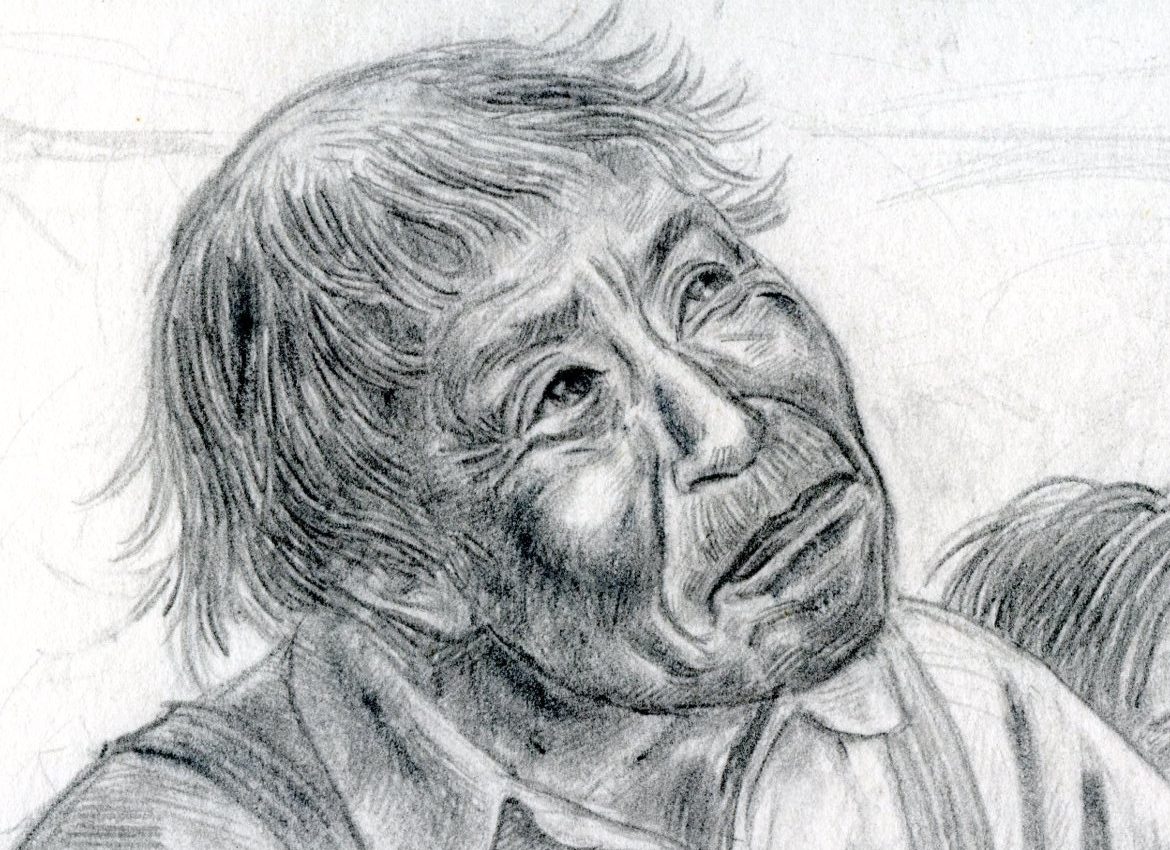

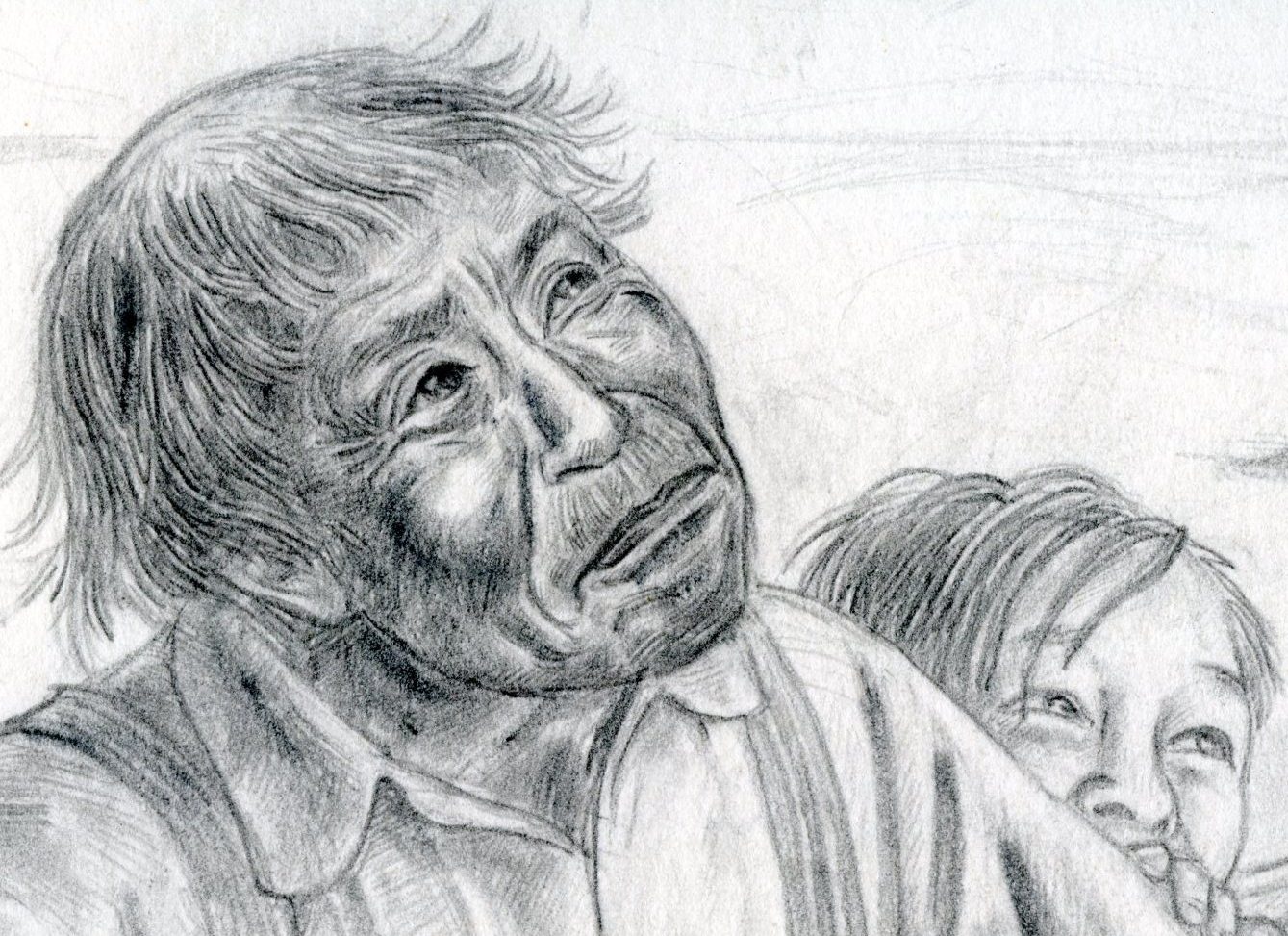

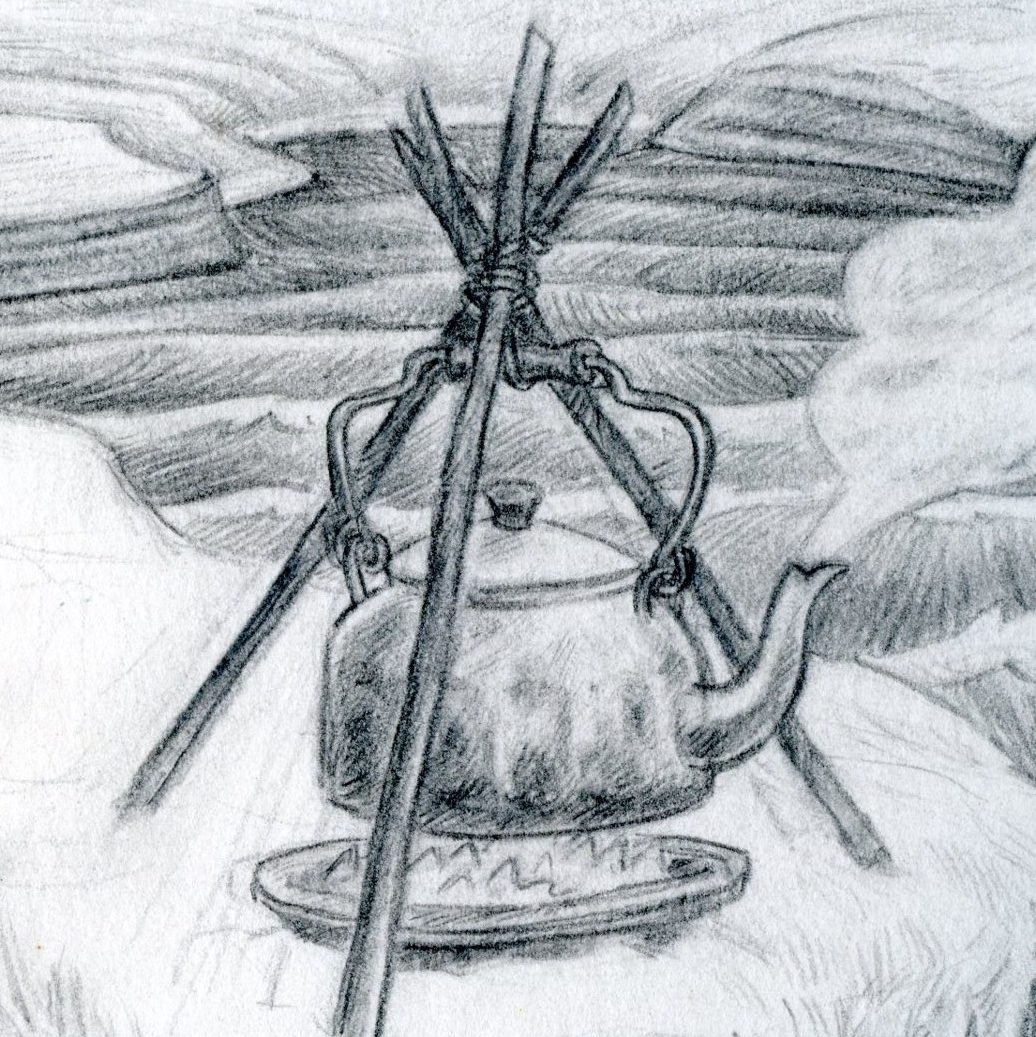

Parce qu’en fait le dessin est une porte royale d’accès à l’intériorité et un extraordinaire abri contre les intempéries du monde extérieur. À condition de n’entretenir aucune attente ni préjugé. C’est à dire en utilisant le dessin comme un acte purement contemplatif n’ayant aucun autre but que de rendre grâce à ce que la vie offre généreusement à notre regard.

Je le réitère, cela m’a pris des années et des années pour comprendre ce qu’en fin de compte je recherchais dans la pratique du dessin.

C’est un acte de reconnaissance intérieure de toute la richesse de ce qui est perçu extérieurement. C’est une forme d’appropriation dans la durée de ce qui est rencontré dans l’impermanence de la vie extérieure. Très difficile à décrire.

Dès lors, ce n’est pas tant le résultat qui compte mais plutôt le processus de contemplation active. Le dessin, dans la gratitude pour la beauté et la signifiance que la vie nous offre, devient une source de paix, de réconfort et de sérénité. À mille lieues de l’impatience et la frustration générées par le dessin de performance artistique.

En bref, je le recommande à tout le monde, et en particulier à toutes les personnes qui se sentent mésadaptées et dysfonctionnelles dans la forme de vie qui nous est proposée . (Et y compris bien sûr aux personnes qui se sentent nulles en dessin.)

C’est d’ailleurs pour faciliter cet accès au dessin contemplatif que nous avons proposé des pratiques de dessin-tracé aux ateliers-partage du 10 Fortier. Le dessin-tracé est une forme de dessin qui ne nécessite aucune performance, aucun savoir-faire, aucune habileté, aucune expérience.

Nous offrons aussi des ateliers de dessin d’observation en s’inspirant de la méthode classique.

En ce sens, au travers des pratiques du dessin contemplatif, les ateliers-partage du 10 Fortier constituent une sorte d’abri, de refuge à toutes les personnes qui recherchent un peu d’intériorité!

Voir aussi l’article « Se reconnaître au travers des autres » à propos du dessin contemplatif.

Les liens aux articles complémentaires :