Une rencontre inachevée dans un bar impromptu.

– Je m’appelle Nathalie. Je suis alcoolique. Je suis en train de détruire ma vie.

Elle s’était décidée. Nathalie était prête à tout pour enfin sortir de son enfer éthylique. C’était sa première réunion des AA.

Pour une rare fois depuis très longtemps, son cœur était léger quand elle sortit de l’ancienne église convertie en centre de services sociaux. Il faisait moins vingt. En grelottant, elle ouvrit la radio. Schubert. Le Wintereisse. Le voyage d’hiver… Elle sourit. S’il lui fallait une coïncidence, c’était bien celle-là. Elle avait écouté ce lied jusqu’à plus soif à la sortie de l’adolescence, trouvant une âme sœur dans le voyageur esseulé qui fait le constat de sa triste vie. Elle portait toujours des robes amples et longues, un manteau, un foulard. C’est que, justement, elle avait toujours froid. Même les canicules ne parvenaient jamais à dégivrer la moelle de ses os.

Elle était sans emploi depuis un an. On n’avait pas renouvelé son contrat au collège. Trop de moments d’inattention en classe, trop de cours manqués, trop souvent éméchée, trop de petites phrases assassines lancées aux élèves qu’elle s’était mise à détester. Elle arrivait au bout de ses économies. Ses manteaux étaient troués et elle s’en foutait. Depuis un certain temps, elle se négligeait. Sur les trottoirs, parfois, on la prenait pour une clocharde. Pourtant, elle avait un doctorat en mathématiques.

Elle eut le réflexe de fermer la radio, mais retint son geste. Elle n’avait pas entendu Schubert depuis si longtemps. Peut-être que l’hiver s’adoucira et que ça commencera à aller mieux, au moins un peu mieux. C’était une pensée lancée à la mer, comme une des nombreuses bouteilles qu’elle avait éclusées. Son téléphone sonna. Elle se pencha pour le saisir dans son sac. En relevant la tête, elle n’eut le temps que de voir les phares du camion avant la collision.

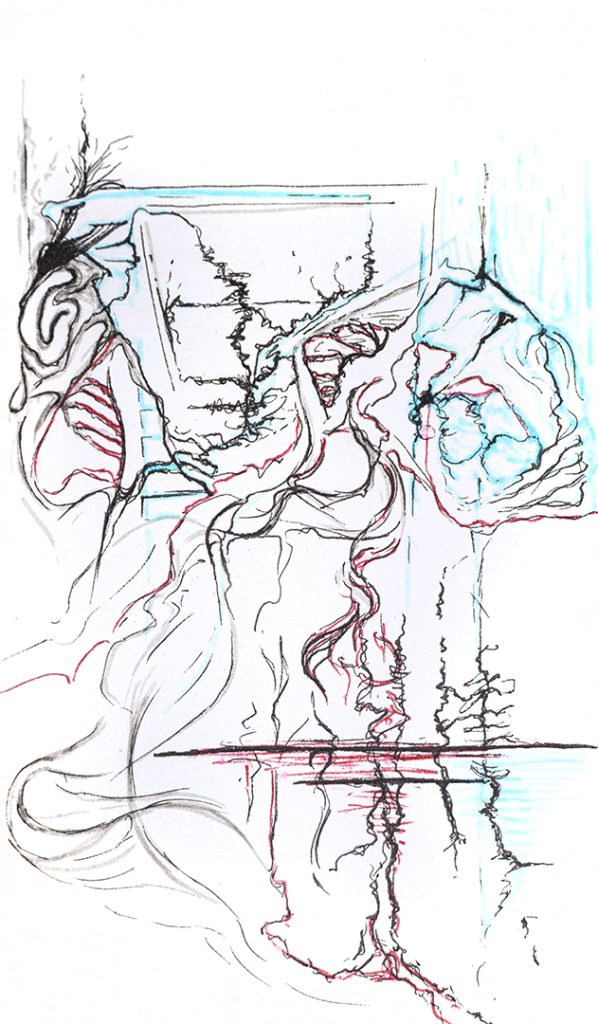

Le noir, puis le blanc total, puis plus rien. Enfin, il y eut un ensemble de petits bruits stridents. Tout à coup, Nathalie reprit connaissance : elle avait mal partout. Elle ouvrit les yeux. On était en train de lui prodiguer des encouragements. « Tenez bon, ce n’est qu’un dur moment à passer. Ça va aller. Ne lâchez pas. Vous êtes capable ! » Pendant un moment indéfini, elle ne cessa de tomber dans les vapes et d’en ressortir. Puis, elle y resta, et eut soudainement l’impression de glisser dans un tube avant d’en être expulsée. Elle se tenait devant la table où gisait un corps. Il lui fallut une longue minute pour constater que ce corps était le sien. Elle l’observa avec autant de détachement et d’indifférence qu’un acteur de nô devant un match de curling.

« Mais c’est affreux, je ne me suis pas coiffée depuis des jours ! » Une infirmière se tourna avec une mine intriguée vers l’endroit où se tenait Nathalie. Nathalie percevait les pensées des personnes autour. Dieu qu’ils sont bavards dans leur tête. L’équipe s’acharnait avec professionnalisme sur le corps de Nathalie. L’urgentologue donnait ses instructions d’une voix monocorde. Nathalie s’attarda à ses pensées. Une battante, l’urgentologue. Nathalie détestait les battantes. Elle-même n’avait jamais été une battante. Tout avait été difficile dans sa vie, chaque jour ayant été un combat pour se rendre de l’aube au crépuscule. Seuls les chiffres et les figures géométriques semblaient avoir eu de la sympathie pour elle. L’urgentologue serrait les dents. Elle avait déjà perdu deux patients au cours de son quart. « Toi, tu ne me lâcheras pas. Encore ! Max de courant, go ! » Elle appliqua les palettes du défibrillateur avec force sur le thorax de Nathalie, comme si elle voulait passer au travers du corps. La vache, se dit Nathalie.

Après plusieurs tentatives, le cœur finit par redémarrer. Le corps de Natalie sursauta sur la table, puis sa pensée et sa conscience réintégrèrent aussitôt cette chose étroite, humide, froide. Son corps, pourvu de deux jambes et de deux bras. Des appendices ridicules. C’était comme entrer une main mouillée dans un gant de latex trop petit. Ses oreilles sillaient, une cacophonie de petits bruits électroniques tapait sur ses tympans. Elle aurait bien aimé rester là et continuer de flotter dans la pièce sans but, sans attente, dans le silence. Mais l’urgentologue excellait dans son métier. Retarder le moment du trépas de la moribonde dont elle avait la charge momentanée. Au fond de son cortex, loin derrière le voile des pensées conscientes, Nathalie écumait de colère.

Le temps eut un hoquet. Les petits bruits électroniques qui l’avaient accueillie quelques secondes plus tôt quand la mort l’avait rejetée devinrent soudainement tonitruants, dissonants. Nathalie quitta de nouveau son corps. Définitivement, cette fois. L’urgentologue regarda le front de la morte. Elle s’avoua battue. « Heure du décès : 3 heures 42. »

La salle de l’hôpital, les odeurs des produits de nettoyage, la tristesse dans les yeux de l’infirmière, les râlements de l’agonisant dans l’autre chambre … Tout disparut. Mais là, soudain, quelque chose émergea du rien.

Nathalie avançait sur une grande avenue bordée de hauts lampadaires autour desquels de lourds flocons tombaient en spirales parfaites. Il n’y avait aucune circulation automobile, et la neige immaculée sur la chaussée et les trottoirs était merveilleuse à voir. L’avenue menait à un grand hôtel. Nathalie y entra. Il n’y avait personne dans le hall. Elle vit son reflet dans un vaste miroir qui ornait tout un pan de mur. Elle portait sa plus belle robe, celle qu’elle avait revêtue quand elle avait reçu son diplôme. Elle se trouva jolie, comme déjà il lui semblait l’avoir été, quand l’avenir lui offrait encore, à l’occasion, des promesses. L’endroit était désert, mais tout y était neuf, impeccable, notamment les proportions de l’immense vestibule. Bien sûr, l’architecte qui avait conçu l’endroit avait appliqué le Nombre d’or à la perfection, se dit-elle.

Elle alla au comptoir de la réception et appuya plusieurs fois sur la clochette. Aucune réponse. Elle réessaya. Cette fois-ci, il lui sembla entendre quelque chose. Des notes de piano. Ça provenait du fond d’un vaste corridor. Oui, des notes de piano, comme une invitation. Elle avança pendant ce qui lui sembla être des heures et des kilomètres sans fin. Mais elle ne marchait pas vraiment : c’était plutôt une sensation de passage du temps et de l’espace à travers chacune des fibres de son … corps. Mais son corps était toujours sur la table de la salle d’urgence. Elle s’y sentait encore rattachée. Elle sentait les derniers spasmes nerveux, percevait des relents de pensées banales – ai-je fermé le rond de la cuisinière, oh non, le compte est encore à découvert – tournoyer en boucle dans les circuits neuronaux que l’absence d’oxygène n’avait pas encore anéantis.

Elle arriva enfin dans une autre pièce, vaste et pourvue de tables, fauteuils, canapés, et d’un grand piano à queue. Un piano-bar. Un type y était assis. Personne d’autre. Le piano-bar avait lui aussi de belles proportions harmonieuses. Puis, la musique cessa et une petite toux interrompit ses pensées. C’était le pianiste qui observait Nathalie avec une intense curiosité.

– Oh, une invitée. Il y a si peu de gens qui passent par ici. Enfin, je veux dire, personne. On m’avait dit qu’il y aurait des invités. En fait, vous êtes la première depuis … depuis que je suis ici.

Nathalie eut un choc. Elle reconnaissait le pianiste. Avec ses cheveux bouclés, son cou fort, ses lunettes rondes, ses favoris fournis, ce ne pouvait être que lui. L’étonnement fit place à une vive curiosité.

– Ah, monsieur Schubert, je vous ai entendu tout à l’heure …

– Ah oui ? Où ça ?

– À la radio.

– La quoi ?

– Ben, la radio …

– Connais pas. Ah, attendez … Une mélodie me trotte dans la tête.

Il se pencha légèrement vers le clavier, ferma les yeux à moitié, esquissa un sourire de satisfaction et posa les doigts sur les touches. C’était une ligne mélodique toute simple, six ou sept notes à peine. Il répéta. Chaque note en recelait d’autres, en miroir dans les deux sens, autant vers les basses aussi profondes d’un tremblement de terre que vers les sons aigus voletant bien au-delà de l’audible. C’était la plage complète des harmoniques, et ça donnait une musique fractale, toute une symphonie faite de quelques notes à peine au piano. Nathalie se sentait traversée par toutes ces vibrations, qui résonnaient loin en elle. Elle contourna le piano.

– Vous permettez ?

Sans attendre sa réponse, elle s’assit à l’extrémité du banc du pianiste, qui était large. Ce dernier cessa de jouer, se déplaça un peu et lança un regard surpris et un peu inquiet vers Nathalie. Oui, bien sûr. Il reprit la mélodie. Elle observa ses mains. Elles étaient plutôt petites, mais chaque déplacement des doigts avait l’assurance et la légèreté d’un bouc de montagne qui connaît intimement les escarpements et les anfractuosités de son habitat rocheux. Il continua à jouer sans prêter attention à Nathalie. Bon, se dit-elle. Si c’est ça, la mort, ce n’est pas si pire. Après plusieurs variations sur la même mélodie, il cessa de jouer et se tourna vers elle. Ses yeux pétillaient de curiosité. Il souriait.

– Votre parfum … Des odeurs que je ne connais pas. J’aime bien.

Elle sourit à son tour. Il y avait longtemps qu’elle n’avait pas reçu un compliment.

– Mais il fait froid, ici. Il n’y a pas de chauffage ? Vous avez vu toute cette neige ?

Au-delà des grandes baies vitrées, les flocons valsaient dans une lenteur infinie.

– La neige ? Elle tombe comme ça sans arrêt depuis 1828, depuis mon arrivée ici. Pourtant, elle ne semble pas s’accumuler, mais je n’en suis pas certain. Je ne sors jamais.

– Vous ne sortez jamais ?

– Pourquoi sortir ? J’ai tout, ici. Tout, c’est-à-dire un piano. Toujours bien accordé. Parfois, c’est un peu long, la solitude. Mais on s’y fait, vous verrez.

– Non, on ne s’y fait pas, croyez-moi.

Elle se leva, regarda de tous les côtés et arpenta la pièce. C’était un vrai piano-bar. Plus elle observait l’endroit, plus il semblait être une copie conforme, bien que plus grande, du Cube Ivre, le lieu où elle s’était souvent tenue pendant ses études. Derrière le bar du Cube Ivre, un large miroir avait jadis été orné d’une frise kitsch, bordé de part et d’autre de nombreuses étagères remplies de bouteilles. Ici aussi, le même miroir, la même frise, les étagères bondées des mêmes bouteilles. Nathalie savait toutefois que dans ce lieu étrange, il n’y avait rien dans ces bouteilles et qu’elle ne pourrait jamais s’enivrer alors qu’elle avait été souvent la première à être saoule au Cube Ivre. Elle en était devenue rapidement un pilier, jusqu’à ce que le patron de l’endroit lui en interdise l’entrée. Elle draguait constamment les types pour se faire payer des drinks.

Elle s’éloigna du bar et vit un juke-box. Bizarre, pensa-t-elle. Elle s’en approcha. La liste des morceaux disponibles n’offrait que de la musique de Schubert, tous excepté un. Piano Man. Elle s’était noyée des dizaines de fois dans cette chanson. Elle demanda à Schubert de la jouer.

– Vous voulez vraiment que je joue ça ? lança Schubert d’un ton dépité, sans se retourner. Cette pièce, je l’entends depuis des années, mais je ne sais pas qui l’a composée. Sûrement pas Mozart, ce n’était pas son style.

– C’est dans le juke-box.

– Le « juke-box » ? Vous avez de drôles de mots.

Elle puisa dans les quelques bribes d’allemand qu’elle possédait.

– Musikautomat.

– Ah, die Maschine. C’est elle qui est arrivée un jour, toute seule comme ça, la machine. Il y avait ma musique, et cette chanson. C’est mignon, mais je ne saisis pas le sens des paroles. They sit at the bar and put bread in my jar, ou encore Davy who’s still in the navy, je ne comprends pas …

– Ça date de 1973.

Il ne rajouta rien et se mit plutôt à jouer et chanter. Il avait la même voix que Billy Joel, le même toucher au piano. Copie conforme. Il ne manquait que la cigarette pendant au coin des lèvres. Quand il eut fini, il se tourna vers elle. Elle s’était rapprochée et se tenait à un mètre de lui. Elle avait lu que Schubert avait souffert d’un physique défavorable qui ne lui avait permis de n’être auprès des dames qu’un soupirant ne parvenant jamais à ses fins. Pourtant, elle le trouvait beau. Il avait une présence, une chaleur.

– Qu’avez-vous entendu de moi à la … radio ? Une autre machine, je présume ?

– Sur la radio, oui. Entfernte Musik Maschine, je pense. J’ai entendu le Wintereisse.

– Ah, je suis désolé pour vous.

– Pourquoi dites-vous ça ?

Il répondit avec les premières notes du Voyage d’hiver, auxquelles il ajouta la mélodie. Son visage prit une expression grave.

– J’ai fini par comprendre que, pour certains, cette musique est une malédiction. La musique et les paroles imprègnent l’âme, et si celle-ci est trop faible, la personne devient à son insu un errant de ses hivers. C’est votre cas, je présume ?

– Non. Au contraire. Votre musique m’a consolée. J’y trouvais comme un compagnon et me sentais alors moins seule. Je suis née dans l’hiver et j’y ai grandi. J’ai toujours eu froid. Dans le corps, l’âme, le cœur, tout ce que vous voulez.

– Vous avez été amoureuse ?

– Je pense.

– Vous pensez ? Vous ne savez pas ? Vous avez au moins connu la flamme de la passion, non ?

Elle s’assit sur la chaise. La question était cruelle. Comment y répondre, comment expliquer qu’elle n’avait jamais cru à l’amour, même si elle s’était efforcée d’y croire, à l’amour, cette chose énigmatique censée être un baume gommant les vacheries et difficultés de la vie ? Comment expliquer qu’elle avait peu souvent eu l’impression d’avoir été aimée et combien elle avait été maladroite avec son mari, son fils, avec tout le monde, en fait. Le froid l’avait toujours habitée et, dans la chaleur du monde, elle s’était sentie étrangère. Les mois de mai n’avaient guère eu pour elle plus d’attrait que les autres de l’année. Pourtant, elle donnait le change. Sa sœur Suzanne lui avait toujours trouvé des excuses. « Oh, bien sûr, une mathématicienne, c’est un peu comme un poète des chiffres. Et c’est toujours dans les nuages, pas vrai, ma chère Nat ? » Nathalie s’en était voulu de ne pas lui avoir rendu la pareille, de ne pas avoir répondu aux effusions de sa sœur fofolle et dissipée qui s’enflammait régulièrement pour de nouveaux mecs.

Suzanne lui avait cruellement manqué, ces deux dernières années. Elle était morte d’une overdose de Fentanyl. C’était la seule personne qui avait accepté Nathalie telle quelle et qui n’avait jamais cherché à la changer, à incliner sa trajectoire ni ne l’avait prise en grippe. Nathalie se disait qu’au total, sa famille avait fait somme zéro en termes de thermodynamique relationnelle : père traducteur perdu dans sa bière tiède, mère comptable oscillant entre petites joies et petites peines, Suzanne hot, Nat cold.

Franz s’était remis au piano. Il était absorbé, nimbé même, par la musique. Il jouait quelque chose de complexe, un genre de fugue où Nathalie percevait des séries, des séquences, des rapports, des structures qu’elle n’avait pas à déchiffrer. C’était là, dans l’air du piano-bar, c’était beau, pas besoin de se casser la tête. Un long moment s’écoula et elle se laissa pénétrer par cette plénitude des formes.

Puis la musique cessa. Nathalie se leva et alla à la fenêtre la plus près, une grande baie vitrée qui donnait sur l’avenue par où elle était arrivée à l’hôtel. La neige continuait de tomber.

– C’est toujours la même neige, on dirait. Qu’est-ce qu’il y a plus loin ? Ah, c’est vrai, vous ne sortez jamais d’ici.

– En effet, je ne sors pas, mais je sais qu’il y a de la musique. Partout.

– Pas de silence ?

– Oh que si ! En fait, il y a bien plus de silence que de musique. C’est du silence que sort la musique. Pas de silence, pas de musique.

Il se remit à pianoter. Bien sûr, pensa Nathalie en continuant de contempler la chute de la neige qui l’hypnotisait. Elle n’écoutait plus Franz.

– Soyez prudente… J’ai entendu dire qu’on peut se perdre dans la contemplation de la neige et que des gens y ont passé des milliers d’années.

– Qui a dit ça ? Vous ne voyez jamais personne.

– En effet, mais ce sont des choses que je sais. Comme votre nom, Nathalie. Il y a des choses que je sais, c’est comme ça, et il y a longtemps que j’ai cessé de me poser des questions. Avez-vous faim ?

– Faim ? Quelle drôle d’idée ! Nous sommes morts, non ?

– Oui… et pas tout à fait. De temps à autre, je retrouve un peu de mon corps… et de mon estomac ! J’ai alors l’occasion de manger un buffet. Ce soir, c’est le bon soir. Regardez.

Il l’invita à se retourner. Devant le bar, une grande table était dressée. Un véritable buffet, avec chandelles sur nappe de lin fin. Nathalie aussi se sentait tout à coup plus pondérable. L’odeur de son shampoing était plus accentuée, la robe serrait un peu trop aux épaules, et il y avait même cette foutue petite douleur au bas du dos, du côté droit, résultat d’une chute subséquente à une énième cuite en solitaire. Un appétit sans fond occupait ses entrailles.

– J’ai faim. Je mangerais bien deux ou trois hamburgers !

L’autre rit.

– Vous voulez manger des citoyens de Hambourg ? Vraiment, vous êtes curieuse.

Elle pensa un instant tenter de lui expliquer l’évolution de la gastronomie au vingtième siècle, la domination du fast-food, les McDo et tous ces trucs, mais elle s’abstint. À quoi bon, se dit-elle, et elle rit. De bon cœur. Ce n’était pas arrivé depuis longtemps. Il rit aussi, un rire d’enfant, ce qui faisait un bien fou à Nathalie.

– Allez, un peu de musique de table.

Il pointa la main vers le juke-box. Le Klavierstücke n° 2 emplit l’endroit, comme si chaque mur était un immense haut-parleur.

– J’aime bien mon allegro dans cette pièce, pas vous ?

– Non, non ! hurla-t-elle.

Surpris, Franz arrêta la musique, mais il n’avait fallu que les premières notes pour faire rejaillir des souvenirs douloureux dans le cœur de Nathalie. En une fraction de seconde, elle revécut la procédure pénible et cruelle du divorce. À la cour, la bataille avait été à sens unique. Paul avait engagé la meilleure avocate de la ville alors que Nathalie avait commis l’imprudence de vouloir se défendre seule. « J’ai lu la loi, je connais mes droits et je suis de bonne foi », avait-elle rétorqué à un collègue qui avait fait comme elle et avait tout perdu. « Attention, le juge, même s’il te trouve sympa, n’appliquera pas seulement la loi. Il interprétera la loi et ses finesses aussi. L’avocate les connaît, ces petites finesses. Pas toi. » Elle avait fait fi de ces conseils et avait perdu la garde de son fils Daniel.

Au tribunal, l’avocate avait martelé le refus de Nathalie d’aller en détox et avait insisté sur les nombreuses fois où Daniel s’était retrouvé seul à la maison, des soirées durant, la mère étant, dans les mots de l’avocate, « partie bambocher avec des quidams dans des pianos-bars douteux », ce qui avait gagné l’oreille du juge. Ce dernier n’avait manifestement eu aucune sympathie pour Nathalie.

« Vous aurez l’occasion de voir votre fils une fois par mois », avait tranché le juge en invitant fortement Nathalie à se prendre en main. La semaine suivante, Paul amena Daniel. C’était un dimanche pluvieux. Ils arrivèrent une heure en retard. « Je reviens le chercher à cinq heures. » Nathalie fournit un gros effort pour ne pas l’engueuler à cause du retard. Elle n’avait fait que ça, des efforts, depuis trois jours. Elle n’avait rien consommé, elle était allée chez la coiffeuse, avait rangé l’appartement, sorti les jouets préférés de Daniel. Elle tenta de faire plusieurs activités avec lui, alors qu’il ne demandait qu’une chose : la télé. De guerre lasse, elle s’était assise à ses côtés et ils avaient passé le reste de l’après-midi devant des dessins animés. Dès que la porte se referma sur son ex et son fils, elle se jura de changer de tactique pour renouer avec son fils. Quatre semaines passèrent et Nathalie attendait avec impatience le dimanche de la prochaine visite de son fils. La veille, pour se calmer, elle avait écouté le Klavierstücke. Le pinot gris était bon. Pourquoi pas en ouvrir une autre ? Le téléphone sonna, c’était Paul. Il pleurait. « Daniel, Daniel s’est noyé à la piscine. ». Le garçon mourut quelques jours plus tard.

– Ah, d’accord, dit Franz, dépité devant la peine de Nathalie. Voici quelque chose de plus … adapté.

Violoncelle, piano. Arpeggione. Un baume. Après quelques mesures, les souvenirs amers s’estompèrent. Le cœur allégé, elle s’approcha de Franz, le prit dans ses bras et lui fit un long câlin.

– Merci.

Il ne s’attendait pas à ça : il eut un léger mouvement de recul puis se laissa prendre. Il soupirait fort. Après un petit flottement de gêne, ils s’assirent à table.

– Ah, un tournedos, un truc imaginé par ce génial Rossini ! Et vous, ces choses dans votre assiette, c’est quoi ?

Trois hamburgers étaient disposés l’un à côté de l’autre sur une large assiette de service.

– Des citoyens de Hambourg. Mais je vais en croquer un seulement.

Ils rirent, mangèrent, burent, puis se levèrent de table et Franz lui désigna d’un geste de la tête une petite mezzanine au-dessus du piano. Nathalie ne l’avait pas remarquée. Ils y montèrent. Une immense verrière occupait tout le mur devant, comme s’ils étaient sur le pont d’un navire.

– La vue est magnifique, n’est-ce pas ? Je pense qu’on peut voir l’infini. Vous voyez tout ce silence qui demande à être façonné en musique ? Il n’y aura jamais assez de musiciens sur la Terre pour rendre justice à tout ce silence. Vous savez pourquoi ? Entre chaque note de musique, il y a une infinitude de silence. Il faut savoir l’écouter.

Nathalie ne voyait rien de ce que Franz lui décrivait. Elle ne voyait qu’une plaine sans fin et, là, en plein milieu, une forme revêtue d’un long manteau et d’un foulard claquant au vent, portant des sacs et avançant l’échine courbée. Ici et là, des corneilles étaient perchées sur les longues branches fourchues d’arbres décharnés et croassaient des infamies. La plaine était froide et sombre. Trois soleils lugubres trônaient au milieu du ciel.

Nul repos dans cette plaine, nul repos dans cet hiver. Toujours marcher, toujours continuer droit devant, sans but autre à atteindre que la souffrance. Des larmes glacées coulèrent sur les joues de Nathalie. Elle se voyait dans cette forme. Franz se retourna et vit son désemparement. Il ressentit tout le poids qu’elle portait, le poids du voyage solitaire dans les zones froides de son cœur. Il avait souffert lui aussi, mais il se dit que sa propre souffrance avait été différente, probablement moindre, car si les souffrances ne se comparent pas, il savait qu’elles suivent néanmoins une gradation. Il y a de grandes amours et de petites amours, il y a de grandes souffrances et de petites souffrances. Nathalie avait pigé le mauvais numéro. La musique que Schubert avait mise sur le poème de Müller, c’était celle de Nathalie. Il avait ressenti ce qu’un jour une femme éprouverait cette musique au plus profond de ses fibres, dans un pays étranger et lointain, dans un futur dont il ne connaissait ni les radios, les hamburgers, les juke-box. Il la regarda. Elle avait fermé les yeux et continuait de sangloter dans des soubresauts d’épaule. Il la prit dans ses bras, laissa monter ses propres émotions et se laissa fondre dans l’étreinte. Enlacés, les yeux fermés et mouillés, ils ne virent pas la mezzanine et le piano-bar disparaître. Quand ils ouvrirent les yeux, l’endroit était devenu une salle de bal. Franz sourit.

– Voulez-vous danser ?

Il lui tendit la main, elle la prit et, aussitôt, il l’entraîna dans une valse. Lente d’abord, elle s’accéléra après quelques mesures. Elle aperçut un orchestre au fond de la salle. Elle n’y prêta pas attention. Elle voyait l’inutilité de chercher le pourquoi du comment dans ce lieu étrange. Elle vit son reflet dans un miroir. Elle portait une longue robe de soie d’un bleu délicat ornée de fines broderies. Dans ses rêveries d’adolescente, elle s’était vue danser dans une telle robe. Franz avait une légèreté de pas que sa corpulence ne laissait pas présager. Il avait grand plaisir à guider avec grâce Nathalie qui, pas après pas, sentait son cœur s’alléger, s’échauffer. Ils tournaient de plus en plus rapidement et, par la relativité de toute chose, Nathalie eut l’impression que Franz et elle étaient immobiles, et que c’était plutôt toute la pièce qui tournait autour d’eux.

L’impression se mua en certitude. Leurs pieds ne touchaient plus terre. Ils flottaient quelques centimètres au-dessus du sol, leurs mouvements étaient empreints d’une élégante lenteur, ils avaient toute l’éternité pour réaliser chaque pas, chaque tour. Tout autour d’eux, la pièce au complet, était devenue un océan de mouvance et fluidité. Il n’y avait plus d’orchestre, car la musique émanait de la trame même de l’espace, du temps et du silence qui les précédait. Puisque la musique émane du silence, avait bien dit Franz.

Quelle étrange sensation, se dit Nathalie. Elle approcha son visage du sien, il la fixa et, déposa ses yeux dans les siens. Ils s’embrassèrent. Les corps, du moins leur version particulière du moment, se voulaient. Leurs mains quittèrent la pudique position de celle des valseurs et cherchèrent à défaire prestement les boutons, les lacets, les agrafes.

Valse, musique, vêtements… Tout finit par redescendre avec lenteur, obéissant à la curieuse gravitation qui était maîtresse des lieux, et leurs deux corps enlacés se retrouvèrent nus sur le vaste lit qu’était devenu le piano-bar. Le contact du corps chaud de Franz ravissait Nathalie : elle en frémissait de tout son être. Pur plaisir. Les mains de Franz pianotaient avec adresse sur son corps et en faisait jaillir une musique de jouissance. Ici un impromptu sur les seins, là une sonate autour du nombril, puis un allegro allant de la descente des reins aux cuisses et, enfin, une longue fugue entre les jambes jusqu’à la source de la fontaine, suivie d’une ouverture pianissimo. Les pointes de ses seins étaient de petits monts que les doigts de Franz gravissaient dans un crescendo mesuré, tout en douceur. Les mains de Nathalie exploraient son visage. Oui, il était beau, il était en extase. Il n’émettait aucun bruit. Que du silence, et de ce silence jaillissait la musique qu’il composait sur son corps. Puis il refit les mêmes gestes, les mêmes caresses, mais cette fois en développant les thèmes, en les explorant davantage, et Nathalie s’ouvrait, se dilatait, devenait une partition de sensualité, elle devenait la musique. Son souffle se raccourcissait pendant que les gestes de Franz devenaient plus longs, plus langoureux. Elle le prit par les hanches, l’attira tout contre elle et murmura : « viens, je suis prête à te recevoir ». Elle plaça ses jambes autour de ses hanches et l’enserra de toutes ses forces. Il la pénétra lentement et profondément. Les orteils de Nathalie se recroquevillèrent, son cœur battait à tout rompre, la paume de ses mains était moite. Elle n’avait jamais connu de vagues de chaleur aussi intenses au creux des reins. Ça augmentait, c’était intensément bon, c’était insoutenable. « Oh, ma tête, ma tête, c’est, c’est … Ça va exploser ! »

Il y eut d’abord le noir total, puis le blanc total, puis plus rien. Soudain, les bip des moniteurs se firent entendre en chœur. Dans un grand cri de refus qui se perdit dans le vestibule de l’hôtel, Nathalie réintégra son corps entièrement recouvert d’un drap sur la table de l’urgence. Un infirmier était sur le point de ranger tous les moniteurs et de descendre le corps à la morgue quand il vit les pieds bouger sous les draps.

– Docteur, docteur !

Le personnel rappliqua, l’urgentologue la première. Deux heures s’étaient écoulées depuis le prononcé du décès. Nathalie fut rapidement stabilisée et envoyée à la chirurgie. Côtes cassées, foie perforé, tibia fracturé, commotion. Elle fut hospitalisée deux semaines, deux semaines durant lesquelles elle espéra constamment retourner à l’hôtel, mais avec le passage des jours, il lui fallut se rendre à l’évidence : il n’y avait pas d’hôtel ailleurs que dans son imagination. Appuyée sur une béquille, elle quitta l’hôpital presque à regret. Elle prit le temps de saluer chaque membre du personnel qui lui avait prodigué des soins. Quelque chose avait changé dans ses rapports avec les autres.

Elle prit un taxi. Le chauffeur pianota sur la radio pour trouver un poste. Il lança un regard froid à Nathalie dans le rétroviseur. « C’est mon taxi, c’est mon choix de musique. » C’était sans appel. Il tomba sur Schubert. La jeune fille et la mort. Ah, cher Franz.