La correspondance est un sujet qui me trotte dans la tête depuis que je pense ajouter des lettres reçues à Suspisciens. Moi qui suis allergique aux réseaux sociaux, je me suis imaginé que ces lettres seraient des espèces de bouteilles lancées à la mer à la recherche de connaissances perdues. L’idée m’est venue lorsque j’ai voulu faire un peu de ménage dans mon barda et que je fouillais dans la poche de lettres qui me suit depuis toujours. N’étant pas une personne dont le passage sur Terre ait été assez remarquable pour qu’on veuille en garder une trace, je me demandais bien ce que j’allais en faire. Or, j’ai eu conscience de franchir beaucoup d’interdits dès que j’ai commencé à transcrire la première lettre et je me suis mis à douter de mon initiative.

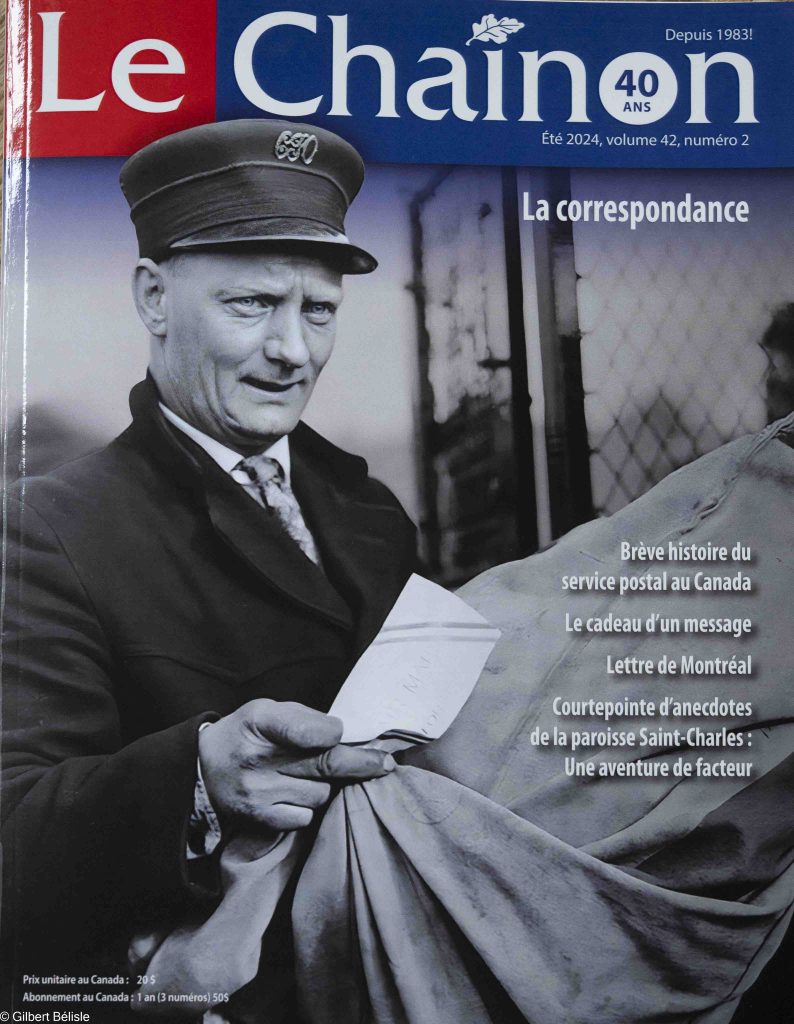

Sur ça, arrive chez moi il y a quelques semaines, le nouveau numéro de Le Chaînon, la revue du Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO). Quel trésor que ce numéro ! Constitué en partie d’articles sollicités auprès de son lectorat, Le Chaînon renfermeune précieuse documentation de la vie des francophones en Ontario. Chaque numéro renferme un dossier thématique. Celui-ci traite du rôle de la correspondance dans la vie des gens d’ici. Il tombe à point pour moi car il m’amène à détricoter mon idée de départ afin d’en crocheter une nouvelle.

À tout seigneur, tout honneur ! Le dossier thématique s’ouvre en relatant l’histoire du service postal au Canada depuis l’arrivée de Champlain. Chronologie curieusement intéressante, elle est de nature à susciter des divertissements de nature Quelques arpents de pièges genre « En quelle année la première femme a-t-elle transporté officiellement par avion du courrier au Canada ? »

Le dossier met en valeur le rôle d’archiviste de la francophonie ontarienne assuré par l’Université d’Ottawa. Son Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF), rebaptisé Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, « conserve de multiples fonds et collections qui contiennent divers types de correspondances ». La liste de personnes et de métiers dans ces fonds m’impressionne, surtout lorsque je vois le nom de gens que j’ai croisés. La consultation d’une douzaine de lettres du Fonds Guy Lizotte permet à la professeure Melissa Vernier de l’Université de Hearst d’évoquer la connivence entre le « poète des grands espaces du Nord » Guy Lizotte et « un cercle d’auteurs franco-ontariens tissé serré, incluant Robert Dickson, Roger Lanthier, Michel Vallières et Johanne Melançon ». « [D]épouiller la correspondance de Lizotte se compare à la découverte d’un gisement de diamants bruts », écrit-elle. Elle fait également remarquer que les affiches, prospectus, et autres supports sur lesquels certaines lettres ont été écrites constituent de précieux témoins du milieu dans lequel évoluaient les correspondants. L’accès aux fonds et aux archives qui sont gardés sous clé est réservé aux projets de recherche universitaire et soumis à de strictes mesures de protection des données personnelles.

Écrire, c’est faire des heureux. Une « courtepointe d’anecdotes » joliment cousue par Dominique Lajoie raconte les aventures de Jean-Marie Leduc, le facteur qui marchait l’équivalent d’un marathon par jour (26 milles !) pour livrer le courrier dans le quartier huppé Rockcliffe d’Ottawa. Les runs de la veille de Noël étaient particulièrement mémorables car sa clientèle fortunée était généreuse et il fallait « boire si on veut l’argent ». Il faut aussi savoir lire au second degré. Dans Une lettre à une jeune entremetteuse, Hélène Beauchamp dévoile les astuces amoureuses de main méconnue d’une lettre à une enfant d’à peine un an en 1918 ainsi que la vie de l’auteur Louis leBel et de son épouse Colombe. « L’affaire serait « Ketchup » ».

Écrire une lettre, c’est se rapprocher de l’autre. Grace Mickie relate les souvenirs de Lise Breton et le rôle des lettres dans les familles isolées du Nord de l’Ontario au siècle dernier, « un temps ou écrire des lettres n’était pas un art mais une nécessité pour communiquer avec ses proches ». Si le caractère quasi sacré des lettres sert de leitmotiv au Chaînon, on ne tourne pas pour autant le dos à la vie connectée. Un soir d’hiver en 2018, l’autrice Suzanne F. Charron s’amuse sur Facebook et reçoit un message d’un inconnu. Mme Charron avait fouillé les archives locales, registres de paroisse et sites de généalogie lors de la rédaction de sa biographie de Joe Laflamme avant de conclure que sa lignée s’était éteinte avec le décès de son unique fils Morris en 1996. Or, voilà que sur Messenger, Joby LaFlamme vient de la lire et l’informe qu’il est le petit-fils du célèbre dompteur de loups de Gogama. Est-ce une arnaque ? C’est le point de départ d’un récit couronné par des retrouvailles touchantes, une preuve s’il en fallait de l’intérêt de la correspondance pour combler les lacunes des bases de données officielles.

Enfin, la rubrique Les trésors du CRCCF veut « faire découvrir certains fonds d’archives exceptionnels ». Voici donc le portrait de Mademoiselle Georgette Lamoureux et des relations mondaines de cette « femme avant-gardiste et audacieuse ». C’est savoureux. J’espère que cette dernière section sera récurrente dans Le Chaînon, car elle constitue un bon contrepoids aux vies virtuelles scénarisées sur nos écrans.

Tout ça pour dire que grâce au Chaînon, je me suis mis à imaginer un autre emploi pour ma correspondance. Premier aveu : en relisant ces lettres de mes vingt ans, je vois le moi que l’autre voyait et qui n’est pas toujours le moi que j’imaginais alors être. Et quoi faire de toutes ce tas de madeleines qui ressuscitent en moi une autre époque ? Mais il n’y a pas que moi qui aie trop de lettres. Le Chaînon aussi « souffre » de cette richesse. Dans son mot, la rédaction précise qu’« [e]n raison de la quantité d’articles reçus pour ce numéro, nous avons pris la décision de repousser certains articles au numéro d’automne 2024. » La raison du décalage de la numérotation n’est pas expliquée, mais on promet de rattraper le retard. Peu importe son numéro, j’ai hâte de lire la suite.

Le Chaînon encourage ses abonnés à renouveler avant le 31 juillet s’ils veulent profiter du tarif actuel. On peut s’abonner ou l’obtenir en adhérant au Réseau du patrimoine franco-ontarien (mes-racines.ca) ou l’acheter en librairie. Le Chaînon est un trésor et je salue chaleureusement ses artisans.

Devinette : En 1918, petits curieux ! La première femme à avoir transporté officiellement du courrier au Canada (259 lettres) est Katherine Stinson lors d’un vol entre Calgary et Edmonton.